Di Gianmarco Murru

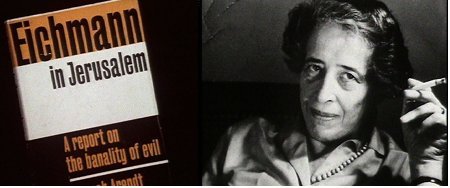

1960: Adolf Eichmann, funzionario SS tra i principali responsabili nello sterminio degli ebrei, viene catturato in Argentina dagli agenti del Mossad, il servizio segreto israeliano. Portato in Israele viene sottoposto a processo nel 1961, 15 anni dopo Norimberga. La filosofa tedesca Hannah Harendt seguì il processo come corrispondente della celebre rivista americana New Yorker.

Fare il processo del secolo, l’obiettivo delle autorità israeliane dell’epoca. Ma la volontà di riscatto della vittima, la nemesi finalmente arrivata, diventa spettacolo. Il dibattimento un susseguirsi di giochi di ruolo dell’attore protagonista, il gerarca delle SS Adolf Eichmann. La stampa mondiale, la classe politica israeliana e occidentale aspettavano di sentire il mostro, l’uomo che favorì lo sterminio di milioni di ebrei. Ma si trovarono di fronte un uomo qualunque, “un uomo mediocre, un fallito” lo definì la Arendt.

La spasmodica attenzione verso il carnefice è tipica di qualsiasi processo penale: si studia la sua psicologia, il contesto culturale in cui ha vissuto, le ragioni delle sue azioni. Nel caso specifico, si evidenziò lo studio minuzioso dell’organizzazione dell’olocausto, ogni piccolo aspetto che potesse spiegare in qualche modo la mostruosità di quello che aveva fatto, a volte l’attenzione verso il carnefice mise quasi in secondo piano le vittime.

La cronaca del processo del secolo

Il processo al gerarca nazista Adolf Eichmann, celebrato a Gerusalemme nel 1961, è stato raccontato da Hannah Arendt, una delle più grandi filosofe del ‘900, per la rivista New Yorker.

Per lei il processo, inizialmente considerata un’occasione unica di studiare uno dei rappresentanti più importanti della soluzione finale, il “genio del male” Eichmann, si era trasformato fin dalle prime udienze in un processo farsa, una spettacolarizzazione non necessaria all’obiettivo, che ovviamente era quello di fare giustizia per le milioni di vittime ebree. Un processo orientato a favorire gli obiettivi politici dell’allora primo ministro Ben Gurion, considerato non un grande statista dalla pensatrice, fini politici tutti interni alla giustificazione dell’esistenza dello stato di Israele.

Dal suo primo articolo sul New Yorker, “Un processo assomiglia a un’opera teatrale in quanto entrambi si concentrano sull’agente, non sulla vittima. Un processo farsa, per essere efficace, ha bisogno ancora più urgentemente di un processo ordinario di uno schema limitato e ben definito di ciò che l’autore ha fatto e come. Al centro di una prova può esserci solo colui che ha fatto – sotto questo aspetto, è come l’eroe del dramma – e se soffre, deve soffrire per quello che ha fatto, non per quello che ha fatto soffrire gli altri”.

Un processo preparato nei minimi dettagli per un anno. Durante quel periodo l’imputato fu interrogato e monitorato, si raccolsero materiali e studiata la personalità dell’assassino.

Perché il processo del secolo?

Sicuramente c’erano diversi livelli di importanza del processo:

Quello politico, un processo voluto fortemente da Ben Gurion, fondatore dello stato di Israele, per favorire l’accettazione internazionale dello Stato appena nato. Il processo Eichmann arriva 18 anni dopo la fine della guerra e solo 15 anni dopo del processo di Norimberga. In questo breve lasso di tempo il mondo non aveva ancora indagato a fondo la tragedia della Shoah, anzi si tendeva a voler rimuovere quel doloroso periodo storico. La Germania di Adenauer pensava a superare il presente, proiettando il paese nel futuro dello sviluppo economico, dimenticandosi di processare ed eliminare tutto l’apparato nazista nell’amministrazione tedesca, tant’è che un ex nazista diventa suo ministro. La giustizia tedesca post bellica faceva di tutto per non affrontare il problema dei collaborazionisti, in pratica mandava avanti una amnistia silenziosa.

L’élite politica israeliana stringe fruttuosi rapporti con il presidente della Germania post bellica, anche in un’ottica di alleanze occidentali. Il punto era esigere e ottenere il risarcimento di guerra, fondi che servirono alla fondazione dello stato di Israele.

Il quieto vivere salta quando Eichmann fu rapito e portato in Israele. In un anno la Germania si affrettò a processare decine di ex nazisti ancora presenti in patria, che vivevano tranquillamente nelle loro case a volte senza neanche doversi nascondere. La società tedesca, dopo 20 anni era ancora in parte nazista.

La nemesi storica. Il carnefice diventa imputato, lo schiavo processa l’ex despota. Non solo, gli ebrei non avevano diritti ne uno Stato, adesso è lo Stato di Israele che in qualche modo processa un intero paese rappresentato dal gerarca-burocrate Eichmann.

Opportunità di visibilità unica. Far conoscere la tragedia dell’olocausto a tutto il mondo, e anche agli stessi ebrei di prima generazione che vivevano in Israele già dagli anni venti. Tantissimi non credevano ai racconti dei sopravvissuti, era utile creare lo stato di Israele con un collante storico. Per questo la volontà di riprendere il processo in diretta, trasmesso poi a tutte le televisioni del mondo, seguito dai maggiori giornali e riviste. La volontà era quella di fare il processo del secolo, come spiega benissimo un film di qualche anno fa “The Eichmann show”.

Il processo doveva essere giusto, quindi seguire le regole generali del diritto internazionale. Dimostrare di essere superiori a quello che l’imputato rappresenta e ha rappresentato. Per cui l’imputato ha avuto diritto ad una difesa, pagata dalla Germania, di poter controbattere all’interrogatorio del procuratore generale. Il tribunale era formato da giudici ebrei, questa l’unica caratteristica che doveva rimarcare che il vincitore era lo stato di Israele. Il nazismo ha perso, gli ebrei sono vivi e hanno creato un loro libero stato.

Il processo, e tutto l’orrore che i testimoni e i filmati hanno illustrato alla corte, erano funzionali a dimostrare la necessità per gli ebrei di avere un risarcimento dal mondo intero. Lo stato era un diritto per tutto quello che hanno dovuto sopportare, neanche gli arabi che perdevano la loro terra potevano opporsi a questa tragedia. Pazienza se migliaia di arabi hanno fatto la stessa fine delle “emigrazioni forzate”, di cui Eichmann era considerato il massimo esperto nei confronti degli ebrei.

Il gerarca Eichmann

Eichmann dice ripetutamente di non odiare gli ebrei, anzi “dico questo solo per dimostrare che io stesso non provavo odio contro gli ebrei, poiché tutta la mia educazione attraverso mia madre e mio padre era stata rigorosamente cristiana, e mia madre, a causa dei suoi parenti ebrei, aveva opinioni diverse da quelle attuali nei circoli delle SS.”

Il suo comportamento era stato dettato dal rispetto delle regole, fare bene il proprio lavoro e far funzionare la macchina amministrativa. L’obiettivo era rispettare la forma, non la sostanza. Era fondamentale che il sistema dei trasporti funzionasse, che i treni arrivassero a destinazione puntuali, non quello che trasportavano e perché.

Il pubblico ministero, facendo una fatica enorme durante il processo per non insultare questo gerarca-burocrate, gli chiese “come mai sui treni omologati per 700 passeggeri ne furono fatti salire 1000?”

Con una prontezza da primo della classe rispose che “era vero, erano omologati per 700 passeggeri con bagagli, ma siccome il trasporto passeggeri non prevedeva bagagli (essendo l’ultimo viaggio ndr) è facile fare il calcolo del risparmio di spazio sui vagoni”. Ineccepibile, organizzazione perfetta. Anche il suo linguaggio rispecchia la concezione che ha del mondo. “Officialese [ Amtssprache] è la mia unica lingua”.

Il vero punto qui, afferma la Arendt, è che l’ufficialese è diventata la sua lingua perché era veramente incapace di pronunciare una singola frase che non fosse un cliché.

Ancora la Arendt, “Ciò che rende queste pagine degli esami di polizia così divertenti è che Eichmann raccontò tutto questo con il tono di qualcuno che era sicuro di trovare, come diceva lui, simpatia “normale, umana” per una storia sfortunata. “Qualunque cosa avessi preparato e pianificato, tutto è andato storto”, ha detto. “I miei affari personali così come i miei anni di sforzi per ottenere terra e suolo per gli ebrei vennero a nulla. Non lo so: tutto nella mia vita era come sotto un malefico incantesimo; qualunque cosa avessi pianificato e qualunque cosa volessi e desiderassi fare, il destino lo ha impedito in qualche modo. Ero frustrato in tutto, non importa cosa.

Un caso da manuale di malafede combinato con oltraggiosa stupidità? O è semplicemente il caso del criminale eternamente impenitente (Dostoevski una volta menziona nei suoi diari che in Siberia, tra decine di assassini, stupratori e ladri, non ha mai incontrato un solo uomo che ammettesse di aver fatto del male)? malfattore che non può permettersi di affrontare la realtà perché il suo crimine ne è diventato parte integrante? Eppure il caso di Eichmann è diverso dal caso del criminale ordinario, che può proteggersi efficacemente dalla realtà di un mondo non criminale solo entro gli stretti limiti della sua banda.

Eichmann aveva solo bisogno di ricordare il passato per essere sicuro di non mentire e di non ingannare se stesso, perché lui e il mondo in cui viveva una volta erano stati in perfetta armonia. Ottanta milioni di tedeschi erano stati protetti contro la realtà e la fattualità esattamente dallo stesso autoinganno, bugie e stupidità che erano ormai radicate nella natura di Eichmann. Queste bugie cambiavano di anno in anno e spesso si contraddicevano a vicenda; inoltre, non erano necessariamente le stesse per i vari rami della gerarchia del partito o del popolo in generale. Ma la pratica dell’autoinganno era diventata così diffusa – quasi un prerequisito morale per la sopravvivenza – che anche ora, a diciotto anni dopo il crollo del regime nazista, quando la maggior parte del contenuto specifico delle sue bugie è stata dimenticata, a volte è difficile non credere che la menzogna sia diventata parte integrante del carattere nazionale tedesco. Durante la guerra, der Schicksalskampf des deutschen Volkes, il destino del popolo tedesco ”). Questo slogan, coniato da Hitler o da Goebbels, rese più facile l’autoinganno per tre motivi, poiché suggeriva, in primo luogo, che la guerra non era una guerra; secondo, che è stato avviato dal destino e non dalla Germania; e, terzo, che era una questione di vita o di morte per i tedeschi, che dovevano annientare i loro nemici o essere annientati.

Ma Eichmann, incalzato dalle domande del pubblico ministero risponde pudicamente, “Uno dei pochi doni che il destino mi ha concesso è una capacità di verità nella misura in cui dipende da me stesso”.

Si chiede ad Eichmann se avesse coscienza di quello che faceva, lui risponde di si, “ma è come se avessi avuto due identità: passavo dall’una all’altra senza pensare”. Sdoppiamento che ovviamente faceva senza soffrire più di tanto: era la legge dello stato a stabilire i limiti della sua coscienza nei confronti della realtà. Questo è quello che voleva far credere, e che hanno tentato di fare anche gli imputati del processo di Norimberga. Nessuno era davvero responsabile, solo i capi supremi lo erano, tutti gli altri semplici esecutori.

Ancora la Arendt “Nonostante tutti gli sforzi dell’accusa, tutti potevano vedere che quest’uomo non era un “mostro”, ma era davvero difficile non sospettare che fosse un clown. E poiché questo sospetto sarebbe stato fatale per l’intera impresa, ed era anche piuttosto difficile da sostenere, viste le sofferenze che lui e i suoi simili avevano causato a tanti milioni di persone, i suoi peggiori clownerie non furono quasi notate. Cosa potresti fare con un uomo che per primo ha dichiarato, con grande enfasi, che l’unica cosa che aveva imparato in una vita mal spesa era che non si doveva mai prestare giuramento (“Oggi nessun uomo, nessun giudice potrebbe mai persuadermi a fare una dichiarazione giurata. La rifiuto; la rifiuto per motivi morali. Poiché la mia esperienza mi dice che se uno è fedele al suo giuramento, un giorno deve assumersi le conseguenze, Ho deciso una volta per tutte che nessun giudice al mondo o altra autorità sarà mai in grado di farmi prestare giuramento, di rendere una testimonianza giurata. Non lo farò volontariamente e nessuno potrà costringermi”

Qual è la posizione filosofica della Arendt?

Ci sono dei punti che certamente lei analizza partendo dalle sue teorie precedenti, dal testo L’origine del totalitarismo, ma anche da altre ricerche in cui inizia a pensare alla banalità del male, ossia la mancanza, la vuotezza di pensiero della persona che compie il male.

Si chiede la filosofa cos’è che ci spaventa di più del male?

“Il fatto che non lo si riconosca, anzi il male lo si consideri bene”. Fare il proprio dovere, obbedire agli ordini, seguire il comportamento di massa senza pensare, senza coscienza di se. Considerare se stessi come facente parte di un comando supremo, senza mai considerarsi protagonisti delle proprie azioni.

Cosa sono le ideologie se non una fede cieca un un’idea generale, prodotta dall’alto. La Arendt si considera apolide, nel senso di patria ma anche in senso filosofico. Non vuole appartenere ad un’ideale soffocante, il pensiero non deve avere confini, anche quando va contro le nostre radici familiari.

L’attacco alla filosofa

La pubblicazione del libro La banalità del male, sviluppo del reportage per il New Yorker sul processo Eichmann, le costa un attacco frontale da molte parti, addirittura minacce di morte dai lettori, ebrei e non. Minacce anche dal governo israeliano attraverso gli agenti del Mossad, attacchi dai suoi più cari amici, anche dal collega Hans Jonas, anche lui allievo di Martin Heidegger. Jonas le rimprovera l’eccessiva razionalità nell’affrontare i fatti della Shoah, non c’è umanità nella sua analisi del periodo. Mettere in luce gli errori che anche i rabbini fecero, senza mai ribellarsi ai macellai tedeschi, per lui era troppo. Il punto era, e doveva essere, lo sterminio degli ebrei.

Anche il concetto di banalità del male, affiancato all’enorme tragedia dell’olocausto, diventa di cattivo gusto per tantissimi, scordandosi che la Arendt intende banale Eichmann e non il male in assoluto. Banale è chi commette il male, commette il male senza sentire nessuna colpa, nessuna partecipazione.

Solo i suoi studenti la difesero sempre, seguendo il principio che lei insegnava sempre. Il pensiero deve essere libero, bisogna cercare la propria individualità, anche contro il pensiero comune. In sintesi, cercare la verità.

Se descrive Eichmann come un clown, non lo fa certo per sminuire le sue enormi colpe, ma solo per descrivere come vede lei durante il processo il tenente colonnello delle SS Adolf eichmann: un bugiardo che recita la parte del burocrate, e in parte è sicuramente così. Non uno stupido, ma una non persona, non capace di pensare a se, lontano dalla macchina amministrativa del Reich.

La banalità del male è incarnata in quest’uomo mediocre, culturalmente incapace di avere una posizione personale sulla realtà, o meglio di rappresentarla interiormente. La sua visione etica corrisponde alla funzionalità di un’azione, riuscire a portare avanti un compito o non riuscire ad eseguire l’ordine ricevuto.

Parla spesso di “grande confusione organizzativa”, “inconvenienti” per mancanza di organizzazione, “sfortunate coincidenze per cui le persone erano rimaste per troppo tempo nei treni, o nei campi intermedi”. Lui aveva bene in mente come organizzare i trasporti, non perdere tempo e fare le cose per bene. Ma non aveva nessun potere decisionale, “una vera sfortuna per i poveri ebrei, a cui lui voleva davvero bene”.

La banalità del male entra in conflitto con l’idea del male radicale, precedentemente affrontata nei primi libri. Il male non è qualcosa di indefinito, astratto, assoluto. Il male non ha la forza di essere radicale, solo il bene lo può essere. Il male può essere compiuto, appreso e gestito da chiunque. Dalla persona normale. Non c’è una persona malvagia in assoluto, biologicamente malvagia, ma ognuno può diventare una bestia se messo nelle condizioni di farlo.

Il male esiste in assenza di pensiero, quando l’uomo non riesce ad instaurare un dialogo con se stesso senza mediazioni esterne. “Il pensiero è il dialogo che instauro tra me e me stesso”, continua a dire la filosofa. Non è un problema di formazione filosofica o culturale in genere, ma di educazione al pensiero, avere coraggio di ammettere anche di avere torto. Confutare una nostra convinzione presuppone un pensiero su noi stessi, andare avanti indefessamente per inerzia presuppone un’assenza, un vuoto. Questo è il problema principale che ha investito la follia di un’intera generazione di tedeschi e non solo. La banalità del male, ovviamente diventa categoria di pensiero universale, chiunque compia azioni malvagie senza riconoscerle tali. Gettare pietre dal cavalcavia equivale ad uccidere a caso, il male banale.

L’uomo spogliato della sua individualità, l’uomo massificato, l’uomo partito, l’uomo-stato, questi sono i presupposti per rendere controllabile la società. Creare l’uomo medio, obbediente, senza pensiero critico, l’uomo-ingranaggio.

In questo modo la manipolazione della mente è molto più semplice, la propaganda statale o di partito diventa semplicissima ed efficace. Si fa credere senza fatica l’inferiorità degli ebrei, considerarli inutili, parassiti della società dei “gentili”, gli ariani.

Oggi non ci sono più nazisti, per fortuna, ma la banalità del male continua ad esistere in ogni guerra, in ogni conflitto razziale, in ogni genocidio che distrattamente si cerca di contrastare dagli organismi internazionali deputati a questo scopo. Ma il monito della grande pensatrice, resta sempre quello di coltivare la propria individualità, l’unica arma contro la barbarie.