La strada è affollata, ma le uniche luci sono quelli dei veicoli che ne bloccano l’uscita.

Con la mia assistente usciamo dalla folla, scavalchiamo con cautela la barricata, e ci dirigiamo verso la polizia, la fotocamera e la tessera stampa bene in vista. Ma quando raggiungiamo il comandante del reparto, lui si volta e saluta “Ma non è l’Italiano? Vieni, vieni!” I dimostranti che stanno parlamentando con lui ci conoscono, e salutano anche loro, con sorrisi che tradiscono la tensione.

Un giornalista turco si avvicina, si presenta, ma poi non resiste “Sei Italiano… Ma vivi qui? Come cavolo ci sei finito?”

Già.

La risposta è facile, ma non semplice da spiegare in una strada di Ankara, di notte, nella terra di nessuno tra le barricate delle proteste nate da Gezi Park e le squadre antisommossa della polizia, che per una volta non scateneranno il solito inferno di gas lacrimogeno.

E’ una risposta che comprende racconti di ospitalità, una bireme ellenica, un viaggio in moto e l’amore deluso per il proprio Paese che ha scelto di incarognirsi.

Un tempo si “emigrava” dall’Italia per ragioni di mera sopravvivenza. Nell’800 si andava in America e ancora nel dopoguerra in Germania o in Belgio col miraggio di un ritorno glorioso e la possibilità di comprare una casa, una terra e una vita migliore con i mezzi che l’Italia negava. Ma era come andare su un altro pianeta, lasciare stili di vita, lingua, affetti, per una vita di sacrifici e lavoro in un ambiente estraneo.

Parlare di emigrazione oggi, per gli expats italiani, è un insulto ai milioni di persone che fuggono dalla guerra e dalla povertà, quella vera, e muoiono a migliaia per le politiche ipocrite dei paesi più ricchi. Ma dall’Italia si fugge e non più per sopravvivere. Si espatria, non si emigra, in un mondo dove la distanza e il posto che si è lasciato hanno importanza solo per chi vuole.

Per me la scelta di vivere all’estero è stata facile.

In un’Italia dove il solo fatto di cercare di lavorare bene attira critiche di ogni tipo, dove clienti e committenti trovano le scuse più inverosimili per “dilazionare” i pagamenti e dove figuri senza vergogna per sminuire il tuo lavoro (e il conto) ti danno del “ragazzo che deve fare gavetta” nonostante quarant’anni suonati e venti di esperienza, non c’è spazio per progetti di lavoro, per ambizioni, per crescita professionale.

Dopo aver trascorso all’estero buona parte dei vent’anni precedenti è difficile ritornare ad accettare la condiscendenza, il paternalismo, l’arroganza di chi sente di avere una briciola di potere, il sessismo ostentato verso le colleghe donne, il razzismo malcelato, e l’ignoranza sbandierata come un titolo di merito. In tutto il mondo gli adulatori sono disprezzati: in Italia sono regolarmente premiati. La cosa peggiore è che tutto questo non è condiviso dalla maggioranza, anzi. Ma viene accettato, subìto, perché “così va il mondo” e ci si deve adeguare per sopravvivere.

Beh, no: la buona notizia è che il mondo non va così, anche se queste sono debolezze umane presenti dappertutto. La cattiva è che l’Italia va proprio così, e perciò non va.

Ma il mondo è grande, per fortuna, e quelle barriere linguistiche e culturali che resero la vita così difficile ai nostri emigranti oggi sono esili. Le comunicazioni sono facili, i viaggi anche.

Molti di quelli che “restano” parlano di legami, di “radici”: ma noi non siamo alberi, e le radici ce le siamo portate sempre dietro, ovunque andassimo.

Io avevo ritrovato in Grecia e Turchia le radici mediterranee che l’Italia cerca con tanta ostinazione di distruggere. Scegliere di vivere in Turchia, con il suo incredibile mosaico di culture, paesaggi, tradizioni, una miniera d’oro per un fotografo, è stato naturale. E l’Italia, col suo patrimonio artistico alla deriva, i suoi prodotti tipici, le sue incredibili storie umane, è rimasta a due passi.

Vivere in un paese dove pulizia, educazione, rispetto sono la regola, dove la puntualità è un obbligo sociale, e dove le regole comunque sono umane, non asettiche e inflessibili come in un paese “nordico”, dove l’ospitalità è mediterranea ma l’etica del lavoro è tedesca, rende la vita molto più facile.

Si ritrova il piacere di lavorare per qualcosa. Anche scrivere sull’Italia è più semplice. Tra social media e skype, è facile mantenere vivi i rapporti con i soggetti, e in pochi giorni di “viaggio all’estero” in Italia è possibile incontrare le persone, scoprirne le storie, fotografarle. Poi, tornati “a casa”, si lavora con calma in un ambiente sereno, cercando di pubblicare su media internazionali, ben diversi da quelli italiani.

Quando poi il lavoro è raccontare il Paese in cui sei ospite, che devi cercare di capire per viverci, e non solo sopravviverci, è come viaggiare ogni volta che si esce in strada.

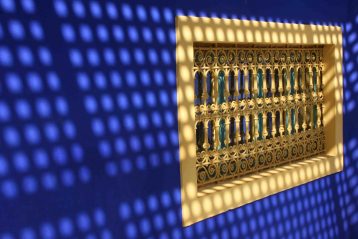

Le tradizioni, il folklore, la spiritualità, la Storia, l’archeologia di un Paese sono le chiavi per aprire una infnita successione di porte che ne conduce all’anima.

La Turchia è un Paese enormemente complicato, e i problemi sono molti di più e molto più gravi di quelli che attanagliano l’Italia. Ma la differenza è nel carattere nazionale. In Italia per qualche strano motivo sembriamo aver abbandonato l’obbligo di responsabilità, il senso di giustizia, in favore di autoassoluzioni e scaricabarile. In Turchia si sopporta, senza mai dimenticare, senza mai perdonare, ma si guarda avanti.

A Istanbul, un giorno, dei cittadini hanno deciso che non potevano accettare l’ennesimo colpo di mano della speculazione edilizia che avrebbe distrutto il loro verde pubblico. Sono stati assaliti brutalmente dalla polizia e altri cittadini hanno deciso che questo era inaccettabile. Nel giro di due giorni, milioni di persone erano in piazza a protestare contro l’erosione dei loro diritti democratici.

E un fotogiornalista italiano ad Ankara li seguiva, li fotografava, e attraversava le barricate per andare incontro alla polizia e sentirsi chiedere da un collega turco “Come ci sei finito, qui?”