Banditi, lo dice l’etimologia della parola stessa, significa messi al bando, esiliati, allontanati dalla società. E lontano e nascosti si continua una vita in clandestinità: si vive, si agisce, si dorme, si mangia, si beve.

Ma quasi sempre il pasto è consumo di cibo senza il carattere conviviale che si attribuisce a questa funzione, senza il calore vissuto nella famiglia di appartenenza. Se ai tempi di Robin Hood, il prototipo del fuorilegge della letteratura romantica, la dieta del bandito era probabilmente bacche e cacciagione, arrostita al fuoco lento del bivacco, innaffiata da qualche barile di birra rubata allo sceriffo di Nottingham e benedetta da frate Tuck, parlando di una situazione a noi storicamente e geograficamente più vicina, il banditismo sardo, questi fuorilegge consumavano il cibo dei pastori: formaggi e pane carasau, perché il fuoco per arrostire un agnello poteva essere rivelatore e tradire il loro nascondiglio. Perché durante ogni clandestinità si mangia quel che si può, quel che si trova… Anche se c’è differenza tra tipo di bandito e bandito: i grandi latitanti oggigiorno non sono più condannati a pane e cicoria e spesso nei loro rifugi non si lasciano mancare niente. Ma cosa mangiano invece i banditi “poveracci”, quando la lunga mano della legge riesce ad averne la meglio e li isola punitivamente dal resto della società? Come vivono quello che per la maggior parte degli uomini è il momento più gratificante e socializzante della giornata. Il pasto?

Totò diceva “Si dice che l’appetito vien mangiando, ma in realtà viene a stare digiuni”.

In un posto “dove tutto è proibito, finché non viene autorizzato”, il cibo è una delle poche cose che non lo è, una della poche gioie consentite. I carcerati gli dedicano un’attenzione particolare, quasi ossessiva, perché lo associano non solo al piacere della tavola in sé stessa, ma anche all’atmosfera di protezione e di appartenenza a un gruppo che si vive in famiglia. I detenuti si attaccano ai loro “piatti della memoria”, tentano di ricreare le pietanze gustate quando erano ancora “fuori” e di ricrearne il sapore, anche se spesso l’ingrediente principale manca e viene sostituito con un altro. Si reinventa a seconda delle possibilità, e la buona volontà fa il resto. La cella diventa la casa e i compagni di cella la nuova famiglia, anche se forzata.

Con la forza del ricordo e dell’improvvisazione nasce una nuova forma bastarda di cucina fusion, di meticciato culinario, dovuta alle diverse presenze etniche che si trovano forzatamente a convivere in una cella. Il 70 % dei detenuti presente nelle carceri italiane è extra comunitario, così che curry e cous cous si alternano a prezzemolo e lasagna, aglio e olio a riso insaporito con la salsa di soya. Nelle carceri italiane il cibo viene consumato in cella, servito su vassoi dalla cucina del carcere,” la sbobba” come viene chiamata. “Il cibo che passano in carcere con un po’ di fantasia si può mangiare”, racconta un detenuto del carcere di San Vittore, ma quasi sempre gli stessi detenuti preferiscono cucinarlo in cella, su uno o massimo due fornellini da campo, con un minimo di attrezzature e tanto ingegno per sopperire a quello che non c’è. Così il frigo diventa in inverno la zona tra vetro della finestra e le sbarre, e d’estate i cibi si mettono ben chiusi in buste di plastica, nello sciacquone del cesso, per mantenerle più fresche. La grattugia si ricava da una scatoletta del tonno il cui coperchio viene bucherellato con le forbicine delle unghie. Si fa la ricotta partendo da latte bollito con limone e aceto o si tira la sfoglia usando come mattarello un manico di scopa. In questo microcosmo e surrogato di famiglia che unisce i componenti che occupano la stessa cella, si suddividono i ruoli e si determinano specificità, si cerca di darsi solidarietà l’un con l’altro e sopperire con il calore del cibo alle carenze affettive, si cerca di non cedere alla disperazione. Perché anche i banditi, brutti, sporchi e cattivi come sono, e specialmente loro, soffrono di solitudine.

Cosi nel carcere di Alessandria c’è il calabrese Bruno, maestro indiscusso di una lasagna che riesce a cuocere in un forno fatto con la carta stagnola, il napoletano Ciro che fa la pizza usando due padelle e ci riesce, il cinese Hu che parla una lingua che nessuno capisce, ma la sua cucina, sì, che si fa comprendere e capire, e tramite questa è riuscito a comunicare in qualche modo con i suoi compagni. Gli ingredienti usati sono naturalmente mediocri. Esiste uno spaccio alimentare all’interno delle carceri, e quello che offre deve essere comprato lì. Una forma di monopolio statale. I detenuti hanno diritto a ricevere dall’esterno un pacco a settimana, cibo o vestiti, per un massimo di venti chili al mese, ma non possono ricevere frutta e verdura o altri alimenti deteriorabili, d’altra parte non tutti sono così fortunati da avere qualcuno fuori che si ricorda di loro. Se nella cella c’è chi usufruisce di più disponibilità economica, si accolla un onere maggiore nella spesa e compartecipa quasi sempre al contenuto alimentare dei pacchi. E se pur l’olio non è extravergine di un particolare cultivar, con l’aglio e il peperoncino riesce lo stesso a creare quell’atmosfera di calore, di appartenenza, che si crea sedendosi alla stessa tavola e che non si ha diritto a negare a nessuno, neanche se ha vissuto contro la legge degli uomini. E ogni volta che un detenuto esce, lascia indietro i suoi attrezzi da cucina. L’eredità di un colapasta, di una padella, di un utensile reinventato, insieme al ricordo di quello che gli riusciva particolarmente bene e che si tramanderà ai prossimi co-inquilini.

Proprio per il valore carismatico che il cibo ricopre nella vita di tutti i giorni, cibo per vivere e sopra-vivere, molti progetti di recupero si incentrano su questo tema. Siano progetti di fotografia che documentano la preparazione e il consumo del cibo come quello di Davide Dutto, prima nel carcere di Fossano, e poi in quello di Alessandria, da cui ha avuto origine il libro Gambero Nero: ricette dal carcere, e il seguente progetto Sapori Reclusi. Per dare assistenza a vite “estreme” e “creare comunicazione e dare voce a chi di solito non ce l’ha”: www.saporireclusi.org.

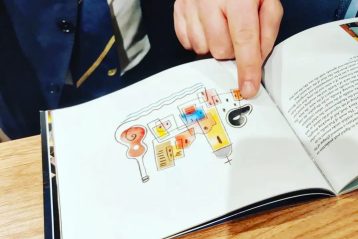

Un altro libro che tratta del collegamento cibo e vita in carcere è il libro, anche in formato CD, “Avanzi di Galera. Le ricette dei poco di buono”, scritto dai reclusi del carcere di San Vittore. Una cucina fatta di niente, ma lo stesso apprezzata, perché si ha solo quella, e anche se è poco, è pur meglio di niente. Imbevuta da una autoironia che sa ridere anche della disperazione, e mostra una realtà dura senza romanticismo, ma con molta umanità.

Un libro che parla della quotidianità nel carcere: la spesa, i miracoli che si fanno con gli avanzi, la voglia e la volontà di organizzare e gustare anche un “banchetto”, ogni tanto. La generosità dell’offrire e del condividere. Un incentivo, per chi legge stando “a piede libero”, a riflettere quanto si sprechi e si butti via ogni giorno della spesa fatta, senza neanche pensarci. Cibo che per qualcun altro produrrebbe più di un pasto e più che soddisfacente. Il riflettere su chi ha di più, e chi ha niente o poco più che niente.

In questo libro i vari capitoli hanno titoli allusivi come “I Primi saranno gli Ultimi”, “Secondi e Secondini”, “Siamo alla Frutta”. 80 Ricette dai titoli sarcastici come :”pollo alla disgraziata”, “cavolfiore nel cellone”, “zucchine alla ergastolana”. Seguite e condite da racconti, interviste, commenti frammenti e “confessioni “ dei detenuti e da musiche in tema di De Andre’, Gaber, Fred Bongusto.

Il libro si è aggiudicato il Premio Cenacolo Editoria e Innovazione promosso da Assolombarda e da diversi editori italiani. La giuria del Premio Il Cenacolo ha voluto premiare “l’originalissima scelta di raccontare il carcere attraverso l’ironica chiave interpretativa del cibo, in grado di svelare riti, abitudini alimentari e soluzioni creative per sopravvivere all’interno di una istituzione che tende ad annullare gli spazi individuali”.

Ben vengano questi libri, e i premi che ricevono e gli articoli che ne vengono scritti, perché permettono di parlare di persone che continuano a rimanere persone anche se si cerca di farle diventare trasparenti ai nostri occhi, persone che comunque continuano a esistere.

Un altro libro che mostra la realtà, questa volta nel carcere romano di Rebibbia, è “Ricette d’evasione – L’arte di cucinare dietro le sbarre”, Cucina e Vini editrice, dove le ricette dei detenuti si inframmezzano ai racconti delle loro vite prima di entrare lì, mostrando che, come cantava De Andrè” se non sono gigli, son pur sempre figli, vittime di questo mondo”.

Sempre nel carcere di Rebibbia, come d’altronde anche in altri carceri, si sviluppano progetti di attività incentrate su lezioni pratiche di cucina. Un resoconto dal significativo titolo “Rebibbia confidential”, viene redatto dai Fooders, cuochi professionisti “postmoderni”, che invitati lo scorso settembre nel carcere per una lezione pratica sulla pasta, a fine azione/lezione, si domandano se il tutto non serva solo a far passare ai detenuti una bella giornata, per far scordare loro tante lunghe giornate sempre uguali a sé stesse (http://www.dissapore.com/primo-piano/rebibbia-confidential/).

Passando invece ai progetti di rieducazione, sono da citare quelli della Banda Biscotti di Verbiana , anche qui l’autoironia non guasta, e quella della cooperativa Giotto di Padova.

Forse perché fra queste mura la dolcezza è merce scarsa, questi progetti di qualificazione si focalizzano sullo zuccherino. Preparazioni di panettoni, dolci e biscotti per l’attività della Banda Biscotti del carcere di Verbiana o quella dell’associazione Giotto della casa circondariale di Padova.

Il manifesto della banda Biscotti è la realizzazione di progetti di rieducazione, che hanno a che fare con la dolcezza in un microcosmo che ne conosce poca. Produrre biscotti artigianali con materie di prim’ordine investendo nelle persone, nel loro potenziale, nella loro voglia di riscatto. Il “colpo grosso” progettato da questa banda è di far comprendere cosa vuol dire fare impresa sociale nell’interno del mondo della pena. Nella speranza di una seconda chance e di futuri migliori (www.bandabiscotti.it).

Nel carcere di massima sicurezza “Due Palazzi” di Padova si svolgono varie attività lavorative con strategie imprenditoriali, tra cui la pasticceria “I dolci di Giotto”, con il fine di collegare attività lavorative all’interno del carcere con l’esterno, con il coInvolgimento di 80 detenuti e di 20 esterni. Il progetto ha già ricevuto un certo grado di visibilità, i loro dolci sono stati tra quelli offerti ai grandi della terra durante il G 8 all’Aquila, e continuano a ricevere attenzione e riconoscimenti.

Dalla produzione si passa ai corsi di qualificazione come cuoco o per servizio di sala, e qui sono gli chef professionisti che accettano di entrare in carcere e diventano docenti per offrire la possibilità di una qualificazione, la cui mancanza è spesso la causa dei banditi del loro diventare fuorilegge.

Professionisti della cucina che offrono la chance di acquistare una professionalità per il dopo. Per quando il debito dovrebbe essere considerato pagato. Non dovrebbe essere questa la funzione del carcere, la rieducazione, con buona pace di quelli che protestano perché i detenuti vivono come in un albergo, a spese dei contribuenti?

Quello che si impara in questi corsi viene dimostrato nelle varie Cene Galeotte, per esempio quelle organizzate dalle detenute della casa circondariale di Pozzuoli e che concludono l’evento a cadenza annuale Malazè, i cui proventi vengono completamente utilizzati per progetti a favore delle stesse detenute. O i corsi nel carcere di Sciacca, che qualificano professionalmente i detenuti nel campo della ristorazione, o le Cene Galeotte del carcere di Volterra. Questa iniziativa si ripete da vari anni e gode naturalmente della splendida location, all’interno di una fortezza medicea. Le materie prime vengono fornite da uno sponsor della grande distribuzione alimentare, che retribuisce i detenuti per il lavoro svolto e i vini offerti vengono messi a disposizione da cantine coinvolte nel progetto, con la consulenza di un’associazione nazionale sommelier. Una forma di sinergia positiva fra il Ministero di Grazia e Giustizia, la direzione della casa di reclusione di carcere di Volterra e diverse associazioni. Cene che godono di una certa notorietà grazie all’effetto tam-tam del giornalista enogastronomico Leonardo Romanelli, che ha potuto richiamare durante otto cene la presenza di quasi 1000 ospiti paganti, con introiti devoluti completamente per progetti di solidarietà. Quest’anno ad agosto anche una serata sull’isola di Gorgona, nell’Arcipelago Toscano, per una summer edition pubblicizzata come “evento unico dall’alto valore sociale,…ricco di emozioni”. L’esperienza lavorativa acquisita, in otto casi si è concretizzata diventando un impiego lavorativo in ristoranti locali. E questo è certamente il pro di una situazione che pone problemi di correttezza, se non politica, sociale.

Infatti qui sorge una domanda di carattere etico. Il presentare come un evento unico e eccezionale tali cene, può essere visto come un interesse un pò morboso per una situazione dura come è quella della reclusione forzata? Una mancanza di sensibilità verso persone che vivono una situazione “estrema”?

Che sensazione fa trascorrere tre-quattro ore in una sala addobbata a festa per l’occasione, con buon vino e ottimo cibo, preparato e servito da persone come noi, ma che diversamente da noi, dopo aver pulito e riassettano non torneranno a casa, come noi, ma in una cella?

Sono manifestazioni di pura e disinteressata solidarietà, completamente consci che i fondi raccolti saranno usati per una buona causa, il credere che l’andare avanti di queste iniziative permetta la promozione di questi progetti e una crescita dell’autostima per chi ci partecipa, si dà da fare e crede; la possibilità di creare una svolta per la propria vita e di viverla “onestamente”, una volta fuori?

Tendo a sperare di sì, che le intenzioni dei partecipanti a queste cene siano buone, e che il cibo vissuto per sopravvivere in carcere sia una via di riscatto, diventi il tramite per vivere, secondo la legge e non più al bando, una volta finalmente fuori.